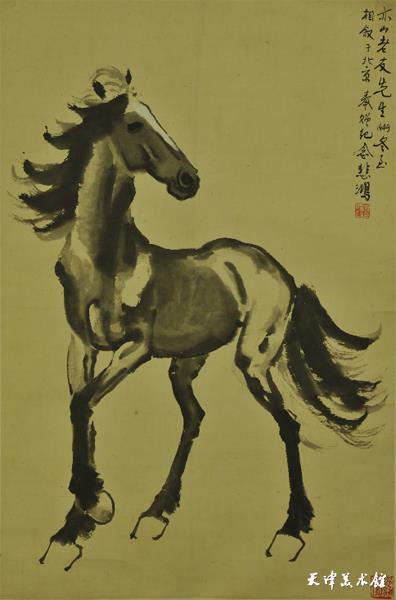

徐悲鸿 奔马图轴 1939年 52cm×68cm

《奔马图轴》水墨纸本 徐悲鸿 作于 1939年 现藏旅顺博物馆。

款识:“直须此世非长夜,漠漠穷荒有尽头,廿八年六月,悲鸿。”

钤印:“东海王孙”白文方印。

故而,同历代名家相比,悲鸿先生画的“马”更显意趣卓然,气度不凡。它们绝无肥硕之躯、华丽之态及矫饰之情。而是“瘦骨铜声”,大义凛然,携带着时代风雷与画家的精神追求呼啸而来。为画坛注入一股新风与朝气。

这幅水墨纸本《奔马图》,诞生于烽火连天的抗战年代。大敌当前,它寄托着悲鸿先生深深的忧国情思,也饱含着他对胜利前景的执着信念。这与画家在同时期所塑造的诸多“马”异曲同工,一脉相承,渗透着画家对现实的强烈关切和对民族精神的急切呼唤。图中骏马鬃毛飘然,体格强健,骨力追风,气势动地,对人是一种激励与鞭策,也透射着画家一往无前的品格。长夜终当尽,穷荒必有头。锲而不舍,前路可期。也许就是这匹奔马所要传达的信息吧。

二、悲鸿先生的“马”,美学语境丰富,体现出他“真善美合一”的艺术观。悲鸿先生继承了中国古代画论中关于“师法造化”的优良传统,主张“真善美合一”的艺术观,力求“尽精微”而“致广大”。事实上,通过真实、淳朴、富有美感的作品达到“穷造物之情”“探人生究竟”,始终是悲鸿先生从事现实主义创作的动因和标准。他对“马”的塑造体现得尤为充分。

首先是刻画“逼真”,惟妙惟肖。悲鸿先生认为“真实”是“善”与“美”的前提。他说:我爱画动物,皆对其下过很多功夫。即以马论,速写稿不下千幅。并学过马的解剖,熟悉马之骨架、肌肉组织,然后详审其动态及神情,乃能有得。如此深厚的功底,使悲鸿先生对马的外形及内在结构了如指掌,也熟稔马的性格脾气。所以,他画“马”时,往往未动笔已“成马”在胸。动笔后则有如神助,一挥而就。不但造型准确,透视科学,骨骼肌理恰如其分,而且神意十足。

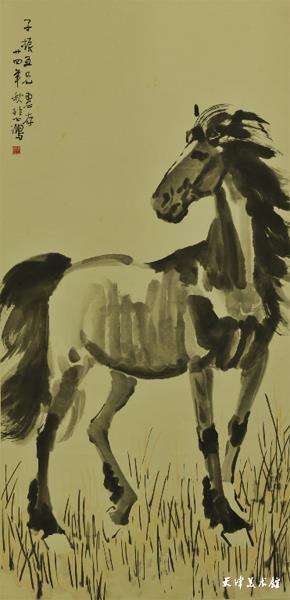

徐悲鸿 立马图轴 1935年 132cm×64.4cm

《立马图轴》纸本设色 徐悲鸿 作于 1935年 现藏旅顺博物馆

款识:“子振五兄惠存,二十四年,悲鸿写。”

钤印:“悲鸿”白文方印。

以这幅《立马图》为例。画家擅于观察并注意抓住马的特征与气韵作重点刻画,而且要言不繁,墨线、墨色运用精当。画中立马昂首回望,体健神奕,画面简淡而高远。是征途小憩,还是蓄势待发?寥寥数笔,形象逼真而灵动。

其次是,用笔精湛,出神入化。悲鸿先生善用“大写意”的“书法笔意”勾画马的躯干。常以酣畅饱满的墨色,勾勒马的头、颈、胸、腿等转折部位而凸显其特征。喜用干笔手法画鬃尾,以浓墨表现鬃毛的厚密,以淡墨枯笔“扫”出马的各种态势。腿部刻画往往细劲有力,宛如利刃。马的腹部、臀部均强健浑圆富有弹性。他的画面,大处下笔洒脱、不拖泥带水,细节则精绝细致一丝不苟。所下之笔,恰到好处。笔、墨、线、面及墨色浓淡干湿浑然天成。这幅画所描绘的“立马”也很好的突出了这些特点,“奔放处不狂狷、精微处不琐屑”,笔触轻重疾徐颇有韵律。

除此之外,悲鸿先生所画之“马”无论何种形态都气势飞扬。即便是这匹旷野平坡上的“立马”,也孕育着飞动之势,呈现着不羁的神态。它“师法自然”又超乎自然,被赋予张扬的活力与想象空间。